内容提要:“故事”是人们在日常生活中很早就使用并熟悉的词汇和现象。本文试图尝试把“故事”作为一个分析性的理论概念引入到社会研究当中来,将其与影响着短时段社会运行的集体行动领域和影响着长期行为特征的制度规范研究领域中,与“故事”具有一定亲和力的已有理论研究结合起来,给“故事”概念以初步的定位探讨。通过文献梳理和分析我们看到,将“故事”引入集体行动理论进行讨论时,“故事”通过短时的情景定义发挥作用,对既定环境及将面临的境况的主观解释和判断产生影响,进而影响人自身的行动决策及集体行动的状态;而在有关社会规范与“故事”相联系的讨论中,“故事”是通过集体记忆作用于共同规范的形成和演化,从而在一定程度上成为社会公众规范的载体。

关键词:故事;集体行动;社会规范;情景定义;集体记忆

一、引 言

“故事”是人们在日常生活中很早就使用并熟悉的词汇和现象,但它在社会科学中的地位始终是暧昧不清的。文化人类学和文化社会学对“故事”给予了一定的关注,但是似乎并没有把它纳入到一个正式的理论范畴之中,作为一个基本的理论概念来加以探讨。而在主流的模型化的理论当中,更没有给予它位置。不过,随着近期一些行为研究的开展,情况在发生改变。其中最为显著的,是在经济波动、危机、金融市场等领域的研究中,一些研究者已开始注意到“故事”的影响,试图将其纳入到理论模型中。不过,总体而言,“故事”作为分析性的、工具性的理论范畴,其具体地位还在探索之中。

熊彼特曾讲到,经济分析有三种技术,一是历史,二是理论,三是统计(熊彼特,1991:28-46)。本文试图尝试把“故事”作为一个分析性的理论概念引入到社会研究当中来,并且结合与“故事”具有一定亲和力的已有的理论研究给“故事”概念以初步的定位探讨。这里对“故事”范畴的研究属于熊彼特所说的理论技术范畴,不同于社会学家“讲故事”时常采用的历史范畴的分析技术【如叶启政《社会学家作为说故事者》(2016)一文,其中的“说故事”即属于历史范畴的分析技术。】。

本文将首先界定“故事”概念,讨论“故事”与受“故事”影响的行动,继而将“故事”与两个重要的社会学分析领域——一个是影响着短时段社会运行的集体行动领域,另一个是影响着长期行为特征的制度规范研究领域——结合起来进行探讨,最后形成初步结论并指出可进一步研究的空间。

二、“故事”与受“故事”影响的行动概念

为了便于分析,我们首先需要说明本文对于社会理论分析中的“故事”概念的界定。在这里,“故事”被界定为包含着他人的行动方式、观点、态度、后果等信息的具象载体。在这个定义中,有着他人行动的内容是一个关键因素。这意味着,个人经历过的“鲁滨逊式”的故事不包含在“故事”这一范畴内。

韦伯曾对“社会行动”的概念进行过界定。按照韦伯的界定,社会行动指行动者的主观意义关涉到他人的行为,而且指向其过程的这种行动(韦伯,2011:20)。韦伯对社会行动的界定固然没有和“故事”联系,但是,由于“故事”中包含着他人行动的信息,因此,受“故事”影响的行动可以归入韦伯社会行动的范围,则是顺理成章的。换言之,受“故事”影响的行动,是社会行动集当中的一个子集。可见,“故事”概念和韦伯的社会行动概念之间具有亲和力。

谢林曾讨论过人的微观动机与宏观行为,他所讨论的微观动机的形成,都是受到其他人的影响的。“所有这些都是人类的行为活动,它们受到他人行为的影响,也关心其他人的行为,抑或他们相互关心并相互影响。”(谢林,2005:13)他所谓的宏观行为,是在个人相互作用下形成的群体行为。从谢林对微观动机的讨论可以判断,受“故事”影响的微观动机,可以成为谢林式微观动机的一个类型;而受“故事”影响的个人行动结合成的群体行为,也是宏观行为的一个类型。

贝克尔曾提出了扩展的效用函数概念。与传统经济学中的效用函数不同,贝克尔把他人状态、社会网络的力量作为影响个人效用的自变量引入到效用函数中来(贝克尔,2000:213-219)。扩展的效用函数概念并不涉及他人状态采取何种形式问题,但是包含着他人状态的“ 故事”可以通过效用函数对个人效用发生影响却是与之相容的。“ 故事”可以成为扩展的效用函数中“ 他人状态”变量的一个子类。

一些经济社会学者在谈到经济社会学的基本行为假定时,强调了“他人状况影响个人效用假定”和“有限社会化”假定(刘世定,2011:24-26)。前一个假定在上面已经讨论过。后一个假定中涉及人的社会化过程。社会化过程是包含许多复杂层面的过程,其中有着社会规范内涵的“故事”的潜移默化是一个重要的过程。

概而言之,上面这些理论概念,和“故事”概念在引入他人影响这一方面,是一致的。从这个意义上,我们将“故事”理解为一个具有社会学内涵的概念,将受“故事”影响的行动视为社会行动的一个子集。

作为对照,在新古典主义经济学的决策理论模型中,即有时被称为“鲁滨逊”式的决策模型中(诺依曼、摩根斯特恩,2004:14-15),个人是在预算约束、内在偏好、价格信号的引导下进行决策,这里没有发生在社会生活中的“故事”存在的余地。在新古典宏观经济学中,假定个人不仅如微观经济学中设想的那样决策,而且能理性地预期到政府政策的后果并据此行动,因此,也没有“故事”存在的余地。

“故事”的另一特征是其具象性,基于人的心理和思维基础,这一特征使它更易于对人的心理和行为产生影响。阿克洛夫和席勒曾从心理学的角度谈到人倾向于从故事里获取行动的根据,故事和讲故事是人类知识的基础。“人类的心智构造决定了我们在叙述一系列具有内在逻辑和动态变化的事件时,可以将其看成一个统一的整体。因此,人类之所以产生很多动机,是因为我们经历了一些故事,这些故事给了我们启示并为动机勾勒出蓝本。”(阿克洛夫、席勒,2016:75)阿克洛夫勾画了一个“故事”里含带的信息对人的心理产生影响,从而影响人的行为的理论雏形,但其叙述基本还停留在直觉层面。

卡尼曼的心理学研究对此提供了更为专业化的支撑。卡尼曼指出,人们倾向于将复杂的概率和数值预测问题转化为简单的判断操作(卡尼曼、斯洛维奇、特沃斯基,2008:2)。人们在不确定条件下进行判断,往往是基于有限的数量信息,采取简化了的捷径来做出决策选择,而不是依靠严密而复杂的数理计算。例如,个体的判断推理过程往往受到“便利性”的影响,在估计事件发生的概率或频率时,人们通常认为容易想到的事件比不容易想到的事件发生的概率或频率更高。例证容易提取的事件类型,比频率相同但更难提取的事件类型在数量上会显得更多(卡尼曼、斯洛维奇、特沃斯基,2008:10)。而“故事”所包含的事件可纳入人们容易想起或容易获得的这类事件范畴。另外,卡尼曼和特维斯基还提出人在认知和决策时的“框架效应”,这是指对相同问题采用不同描述方式会影响决策者的判断,从而影响其决策偏好的现象。我们可以认为,“故事”所具有的文学性描述往往更容易被大众所接受,符合人们判断推理的“便利性”要求和决策的“框架效应”特征。基于此,“故事”的具象性使“故事”的分析范畴也具有了社会心理学的含义。

从社会心理学角度对“故事”的具象性特征在决策中作用的理解,也能帮助我们理解“故事”更易于传播和模仿这一现象。塔德曾指出,模仿是最基本的一种社会行为(Rogers,1995:39-41)。这从另一个侧面反映出“故事”和社会行动的联系。

与“故事”的具象性有关,有必要指出,抽象的理论陈述不包括在我们的“故事”定义中。我们注意到, 一些研究者有时将未精确模型化的理论陈述也称为故事。例如,阿克洛夫和席勒在《动物精神》中讲述经济学家们如何陈述中央银行对经济的干预时,也顺便将其称为“标准故事”(阿克洛夫、席勒,2016:110-115)。这显然和他们所说的动物精神中的故事不是一个概念。又如,藤田昌久、克鲁格曼、维纳布尔斯在合著的《空间经济学》中谈到逻辑比较松散的基础-乘数理论、市场潜力理论时说,“如果愿意在战略上藐视细节,那么我们就有可能从这些故事直接上升到模型”(藤田昌久、克鲁格曼、维纳布尔斯,2005:6)。这里对故事一词的使用,也不同于我们对“故事”的界定。

在“故事”分析模式中,人是通过掌握“故事”带来的局部信息来勾勒更宏大的社会图景并做出决策的。通过“故事”来承载并传播的信息,是人们做出行动决策的一个重要影响因素。“故事”的社会学内涵和心理学内涵在“故事”发生影响的过程中产生交集,因此,“故事”成了与之相联系又具有独立特性的研究范畴。

三、集体行动中的“故事”

本节将“故事”影响的行动引入集体行动范畴中做进一步讨论。前述的相关社会学及心理学研究能够成为本节重点讨论内容的前提依据,也就是为“故事”对人的行为能够产生重要影响提供了理论依据。

将“故事”引入集体行动研究是以阿克洛夫和席勒对经济波动的考察为先导的(Shiller,1981;Shiller,1984)。他们在富有创意的解释经济波动的著作《动物精神》中,把“故事”作为重要的范畴引入到社会分析中。“故事”作为一个有学术潜力的概念,尚有诸多值得分析之处(张樹沁、宋庆宇,2017)。他们指出,在经济学家看来,在故事的基础上分析经济是一种不专业的表现,因此,经济学家一直不认真对待“故事”在经济运行中的作用。但是,如果“故事”本身就是经济运行的真实部分,那么情况会是怎样的呢?在他们的新的分析模型中,一个国家或一个大群体的信心往往随故事而上下波动,经济波动与此种机制密切联系。他们以互联网为例说明,有关互联网发明和应用的故事,就在20 世纪90 年代到2000 年的股市繁荣中发挥了重要作用,而股市繁荣又推动了整个经济的繁荣。年轻人借此致富的故事成为 19 世纪淘金热的现代翻版。他们认为,不了解“故事”和信心的关系,“正是我们对过去的股票市场和宏观经济波动感到迷惑不解的原因所在”(阿克洛夫、席勒,2016:81-83)。事实上,“故事”在经济波动中的作用成为它在集体行动中的作用研究的典型场景。

从社会学的角度对阿克洛夫和席勒的“故事”理论雏形进行进一步的研究可以沿着两条路径展开。一条路径是经验研究,比如,在经济波动、特定行动扩散的过程中,比较有“故事”和没有“故事”的差异,但本文不打算对此做专门的讨论。另一条路径是更深入地考察和阿克洛夫与席勒的直觉式的描述有关的已有理论,特别是集体行动理论在何处可与“故事”关联或镶嵌。这里所说的集体行动是指在给定的时间和空间中,个人独立决策但相互影响,并形成共同指向的行动集合。显然,这里理解的集体行动概念较奥尔森研究过的伴随搭便车的集体行动概念要更大,而和格兰诺维特在门槛模型中讨论过的集体行动的概念比较吻合。我们将重点讨论“故事”通过传播,使众人形成行动路线上的模仿,每个个体的行动效应叠加,最终对整体的经济、社会变化造成影响的过程机制。

下面,我们以几个重要的集体行动理论为基础对“故事”在其中可能发生作用的机制进行讨论。

(一)“故事”和参与人规模估计:对谢林的临界值模型的再分析

谢林曾称某类具有往某个方向扩散特征的社会现象,如挤兑、抢购、股市波动等为“倾斜系统”。扩散既可能是单向的,也可能是双向震荡的。而某个“故事”在人群中扩散传播,对“故事”中的信息进行模仿的集体行动,也可看成是一个“倾斜系统”。“故事”的传播可以看作是从未受“故事”影响的人向受“故事”影响的人的单向转变,因此为单向的扩散现象,属于单向倾斜系统。

谢林在《微观动机与宏观行为》里对扩散模型的“临界值”进行了讨论(谢林,2005:71-89)。格兰诺维特也曾采用相似的模型讨论过集体行动的特征(格兰诺维特,2007:38-66)。“临界值”这个概念表示,个人只有在采取了某种行动的人数达到一定数量(或一定比例)后,才会采取相同的行动,而在一个群体中,只有当参与某种活动的人达到一定数量(或一定比例),这种活动才能自动延续下去(刘世定,2011:77)。谢林借助“临界值”讨论了集体行动得以发生的一个前提。谢林临界值模型中的一个重要构件是临界值频次累积分布曲线。临界值频次累积分布是在临界值频次分布的基础上形成的。临界值频次累积分布曲线表示,在一个群体中,对任意的临界值,有多少人的临界值小于等于此值。见下页图1。

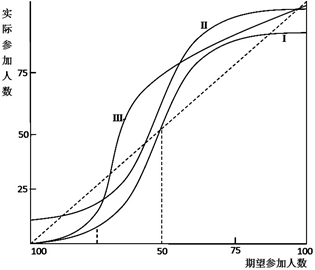

图1 临界模型

在图1 中,横轴表示期望的参加人数,也就是每个个体的“临界值”,纵轴表示偏好参加的人数,也就是实际有多少人参与。45 度线上的诸点表示实际参加累积人数等于期望参加的累积人数;其左侧部分曲线, 表示实际参加人数大于期望参加人数,右侧部分曲线则表示实际参加人数小于期望参加人数。只有当实际参与累积人数大于期望参与累积人数时,即累积曲线处于45 度线左侧时,集体行动才能自动延续。

这个模型隐含着一个很强的前提,即集体行动的潜在参与者能够观察或判断已参与行动的人数规模。而在现实情况中,许多集体行动是人们无法获知较为准确的参与人数的,但人们依然通过想象或其他对不完整信息的分析来对偏好参与人数进行判断。根据卡尼曼的“便利性”法则,人们在不确定性条件下, 往往会高估容易获得的案例的价值,以及这类事件发生的概率。而“故事”则往往属于这类人们容易获得的案例。

如果我们接受卡尼曼的研究结论,那么我们将看到,如果出现了某种集体行动正在扩展的“故事”,那么,潜在的行动参与者可能会高估偏好参与的人数。因此在临界值模型中,有更大的可能沿同一条曲线达到更偏于右侧的群体人数临界值,或曲线更偏于右侧的保持集体行动规模稳定的均衡点,使集体行动在一个更大规模的水平上持续下去。见图1 曲线Ⅰ,假如没有“故事”引致的对预期参与人数的高估,可能人们预期参与行动的人数为25 人,在此情况下,集体行动只具有潜在可能性,无法现实发生。而加入“故事”的因素高估预期人数后,可能预期参与人数为50 人,在此情况下,该集体行动则可以持续,并达到85 人的均衡点。

在临界值模型中,有一类情况是曲线的起始位置在纵轴上存在一定截距,这表示即使期望的参加人数为零时也会愿意参加的人数。假定累积曲线形状不变,则在这种情况下,表现为曲线位置和原始模型曲线(曲线的起始位置的纵坐标为零)相比存在向上平移。图1 中的曲线Ⅱ描绘了这种状况。这此种情况下, 会出现新的均衡点,从而因为“乘数效应”[之所以存在乘数效应,是因为曲线存在斜率,乘数=1/(1-斜率)](谢林,2005:86)的存在而对集体行动规模产生比初始人群数量更大的影响。在“故事”的传播扩散中,假定存在初始接受群体,他们在“故事”信息影响下会在没有其他人行动时率先采取行动。这种情况,可纳入曲线的起始位置在模型图示纵轴上大于零这类临界值模型。前面已谈到“故事”具有扩大预期参与人数的作用,使集体行动在更大规模上实现稳定均衡,这里再与因“故事”初始受众数量而带来的“乘数效应”相叠加,因此将可能出现更大程度的对集体行动规模的改变。

另外,考虑到前一节讲到的“故事”的框架效应,则在集体行动中如存在“故事”,和没有“故事”相比,还可能降低同一集体行动的潜在参与者的预期临界值,从而使临界值频次分布函数以及累积分布函数发生变化,曲线Ⅲ描绘了这种状态。可以看到,较之曲线Ⅰ,预期参与人数分布向较低临界人数一端聚集,使相应的累积分布曲线也向这一端移动。曲线会在更靠左侧穿过45 度线,使集体行动更容易产生。

以上三种情况也可能同时发生,此时“故事”对集体行动的影响会更加显著。

鉴于以上,卡尼曼的理论通过“故事”现象与谢林模型可以结合讨论,对于在无法准确判断参与人数的情况下谢林模型起作用的机制提供了一些启示。

(二)“故事”与预言的可信度:对自我实现的预言的考察

前面我们结合谢林模型讨论了“故事”对集体行动中人数规模估计的影响,现在我们转而讨论“故事”发挥影响的另一个机制,即对可信度的影响。我们将结合集体行动的另一个重要理论模型,即“自我实现预言”模型来加以讨论。

根据默顿的定义,“自我实现的预言”是指,开始时的一个虚假的情境定义,由于它引发了新的行动,因而使原有的虚假的东西变成了真实的(默顿,2001:288)。从信息的角度看,默顿的“自我实现的预言”是人们基于不完全信息做出客观上不真实或不完全真实的情境定义,并依此行动,最后导致不完全信息作出的判断成为现实(刘世定,2011:196)。

在预言是通过集体行动得以实现的条件下,人们对预言事件发生的相信程度起着重要作用,相信程度可以取值为P。在最简单的自我实现预言的模型中,假定 P 值随着相信预言并据此行动的人数增加而提高。但有的研究者也指出,影响P 值的不仅是相信预言的人数,其他一些与P 值正相关的因素也可能成为人们考量P 值的指标(刘慧国,2015:52)。这样,P 值的变化可能出现一些比人数变化更复杂的情况。

和谢林模型类似,每个人都有着关于P 值的行动临界点,达到该点以后,人们就会采取行动。对于每个个体而言,P 值越高,加入行动的可能越大。基于前述“故事”在社会心理学方面的特征,在信息不完全的条件下,如果预言的传播伴随有可信“故事”,则人们倾向于提高对于与“故事”相关的事件发生概率的估计。也就是说,这种“故事”会对提高P 值产生影响。而P 值提高,更可能促使人们采取行动,从而使集体行动规模扩大。集体行动规模的扩大,又可以提高“故事”的可信度,二者之间的相互促进可使P 值进一步提高。当然,并非任何规模的集体行动都能够导致预言的自我实现。只有当集体行动的规模达到某个阈值以后,预言才会变成现实。然而,能够促使P 值提高的“故事”是推动集体行动规模扩大从而有利于预言自我实现的因素,在逻辑上是成立的。

在已有的一些研究中,我们可以看到一些伴随“故事”的预言自我实现的案例。比如,在阿克洛夫和席勒谈到的斯蒂芬妮·芬尼尔对墨西哥经济繁荣的分析中,就有这样的例子。墨西哥前总统波蒂略曾发表小说《羽蛇神》,这部小说在他1975 年竞选总统之前再版。羽蛇神是阿兹特克人心中的神,人们期待他像耶稣一样在大变革时期复活。羽蛇神从古老的传中说获得新生,相应出现了关于墨西哥未来伟大成就的预言。总统专机也被命名为“羽蛇神”。伴随着故事还发生了墨西哥发现新油田和1979 年石油危机导致油价暴涨二事,于是《羽蛇神》又成了更可信的故事。墨西哥拥有做梦也想不到的巨大财富,这个故事牢牢抓住了人们的想象力。波蒂略提升了人们对墨西哥的信心,进而推动了经济的繁荣。在他任总统的6 年时间里,墨西哥的实际GDP 增长了55%(阿克洛夫、席勒,2016:78-80)。可以看到,在这个案例中“故事”对预言的实现起到了推波助澜的作用。

于是,在引入心理学范畴后,在自我实现的预言的分析中也有了“故事”的空间。

以上的讨论,基于“自我实现预言”的虚假情境以信息不确定为前提。在现实中还有另一种情况,就是“预言”所阐述的内容并不难甄别,但因为存在“偏见”,所以使得虚假的“预言”也通过自我实现的过程成为现实。在这种前提下,就不太容易有“故事”发挥作用的空间。例如,在有的社会中曾普遍存在的“有色人种智力及能力较为低下”这种偏见,使得人们长期以来倾向于在教育机会、工作机会等方面对他们施以不公平对待,降低他们获得进一步发展和提升的可能,从而他们更容易稳定在“低水平”的状态。长此以往,使“有色人种智力及能力较为低下”这种偏见式的“预言”在该社会中成为现实。这里便没有“故事”的作用。因此,“故事”在“自我实现预言”中起作用是有条件的,并非任何“自我实现预言”中都有“故事”的推动。

(三)“故事”与传播强度:传染病与恐慌扩散模型

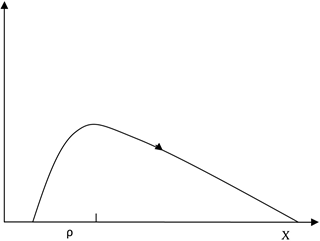

阿克洛夫在《动物精神》里曾谈到传染病的传染方式与“故事”的传播方式的类似性,认为可用传染病模型来研究“故事”的传播(阿克洛夫、席勒,2016:83)。事实上,传染病模型也是一个研究集体行动的模型。在传染病模型中,患有传染病的人数、易感染人数和曾被感染(不具备传染能力的个体)是关注重点。而感染率与免疫率是关键变量,即易感染者与已感染者接触后感染机会的大小以及感染者死亡或恢复健康或被隔离的机会的大小。因为传染病的传播存在“免灾效应”,最终会因为不再有被感染者而使病毒失去传染源,无法继续传播,所以该系统不会出现单向倾斜至所有人都被感染的结果。如图2 所示,系统轨迹曲线(随箭头所示方向由右向左变化)最后会与X 轴相交,回到初始没有人被感染的状态(郭爱民,2015:25-26)。由此我们认为,由于免疫率的存在,传染病传播与“故事”传播在这方面是存在区别的。

图2 传染病扩散轨迹图

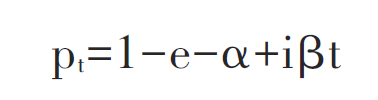

下面我们讨论和传染病模型有联系的恐慌扩散模型(郭爱民,2015:20-23)。这个模型描述的是单向倾斜系统中,行动者之间相互影响,行为具有“传染性”的集体行动扩散过程,过程轨迹如下页图 3 所示。这里假设行动者有“不行动和行动”两种状态,转变是单向的,且可能的转变方向一致。有以下公式:

其中pt表示t时刻行动者改变行动状态的可能性。i为t时刻已采取行动(即已经转变行动状态)的行动者数量。α、β为正常数。β刻画的是行动在人群中传播的强度。其中iβt表示不行动者转变为行动者的加速度,其随着已转变人数的增加而增大,因此这里采用了表示正相关的简单的线性函数形式。

在这个模型中,传播强度类似于传染病模型中的感染率。β 值越大,传播速度越快。该模型多见于对恐慌、信心等易“传染”情绪或易“传染”行为本身引起的集体行动现象的描述,这里潜在的逻辑是,以信息的类型入手对传播强度进行考虑,哪类信息是易于传播的,是具有代表性的。我们可以看到,通过“故事”传播扩散的集体行动过程符合这个模型所描述的特征,“故事”在其中是通过对传播强度发生影响,进而影响集体行动的扩展速率。“故事”代表的是一类信息载体,它不同于信息内容和信息渠道等关于信息的划分。信息载体不同,也可能会给传播强度带来不同的影响。

(四)“故事”与信息质量差异:集体行动中的异质性

在前述的基本模型中,都是假设集体行动的参与者是同质的,但现实情况往往并非如此。在有关克服集体行动中搭便车困境的一些研究中,人的异质性问题已经被提出来(奥尔森,1995)。有一些研究显示,人们的不同特性,在先导行为和跟随行为的关系方面,即先导行为出现后跟随行为是否发生以及如何扩展方面起着重要作用(刘世定,2011:91)。林南在社会网研究中曾指出,个体社会网络的异质性、网络成员的社会地位、个体与网络成员的关系力量决定着个体所拥有的社会资源的数量和质量(林南,2005)。在这里,我们将集体行动中参与者的异质性引入,并结合“故事”变量加以讨论。

格兰诺维特在“门槛”理论中曾谈到,使个人的行动得以发生的其他人的最少人数(或比例)就是所谓的个人行动的“门槛”。他从引入社会结构影响因素的角度进行了讨论,认为相互关系不同的人员结构团体,对行动结果有着重要的不同影响,会改变集体行动的均衡(格兰诺维特,2007:38-66)。我们如果从异质性的角度来理解,则是在分析一个人参与集体行动的“门槛”时,不仅假定人们受参与者的数量的影响, 而且受参与者的差异性的影响。由此可以做出的推论是:在以“故事”为信息载体的传播过程中,谁的故事,何人讲述的故事,其传播作用以及对集体行动“门槛”的影响是不同的。

除了行动者的异质性外,还可以从信息载体的异质性角度来进行讨论。格拉诺维特曾谈到获取信息渠道与信息质量之间的关系,强调通过人际关系比通过正规机构渠道获取的信息更丰富、详细和精确(格兰诺维特,2008:198)。但他没有涉及在给定渠道下,信息载体差异的影响。“故事”作为一种特殊的信息载体,与其他类型的信息载体——如统计数据、学术论文、政策文件等——在信息质量方面有不同特征,对个人行为乃至集体行动会产生不同影响。这是“故事”影响集体行动的又一种机制。

上述诸理论及模型虽然关注的重点和阐释的思路各不相同,但将“故事”引入其中进行讨论时,“故事”发生作用的一个关键环节均是人们短时乃至瞬时的情境定义。“故事”在人们决定是否参与集体行动前,对既定环境及将面临的境况的主观解释和判断产生影响,进而影响人自身的行动决策及集体行动的状态。

四、“故事”作为形塑社会规范的载体

上一节从集体行动的角度研究“故事”的作用时,是将其作为影响行动者的情境定义和瞬时决策的因素来处理的。这也是阿克洛夫和席勒在《动物精神》讨论中所关注的。然而,在文化人类学和文化社会学的阐述中,在非正式规则乃至正式规则的形成和延续的研究中,在对人的内化偏好和规范的研究中,我们不时也可以窥见“故事”的影子。在这里,故事发挥着另一种作用,即作为形塑长期存在的社会规范的承载体。本节将从这一角度加以考察。

(一)渗透社会规范的“故事”:文化人类学和文化社会学的关注

人类学家普理查德在对尼罗河畔努尔人的研究中曾描述和讨论过部落的世仇制度。他注意到,在努尔人部落内部各个地方性社区之间存在长期相互敌对的状态,也就是存在“世仇”,世仇常常表现为一种宗族关系,这里杀人的罪责和实施复仇的责任会直接落到杀人者和被杀者的父系近亲身上。普里查德发现, 世仇不仅是一个部落组织中的现象,而且,它被部落中人所认可,为部落中通行的价值观所决定,构成了一种部落制度。部落内不同地方性社区之间的结构关系是通过世仇来维持的。(普理查德,2002:165-219)

普里查德并没有详细列举使部落内地方性社区之间世仇发生的具体冲突事件,但世仇源于冲突事件则是不争的逻辑事实。普里查德也没有叙述引发世仇的冲突事件的信息是如何世代相传的,但事件转化为“故事”相传而形成世仇记忆并非奇想。因此,在普里查德的记述中,存在着“故事”形塑制度的隐含逻辑。这一隐含逻辑的明确陈述是:世仇的延续需要以“故事”为载体进行代际传递,包含着冲突信息和与此相联系的行为规范的“故事”使一次冲突事件成为多次冲突的世仇规则。换言之,“故事”在世仇这一种部落制度延续中发挥着形塑作用。

如果说在普里查德对努尔人的民族志描写中有着“故事”形塑制度的隐含逻辑,那么在马凌诺斯基描述记录土著人生活的民族志著作《西太平洋的航海者》中,则不仅描述了内含规范的“故事”,而且还指出了“故事”的结构。他记述了土著人中有关沉船的故事,指出,有关沉船的观念和信仰是“言之有据的事实与天马行空的迷信的奇异组合”,是基于实际经验的习惯、行为准则和神话般的虚构情节相结合而形成的一种体系架构和材料组织方式。(马凌诺斯基,2002:208-209)

文化人类学者不仅关注了人—神“故事”,而且还关注蕴含着人类社会关系的动物“故事”。布朗曾谈到,他在不同地区发现并收集了几十种关于楔尾雕和乌鸦,或其他鸟类、其他动物类似的传说故事,这些故事都是将人类的社会关系通过动物的生活世界而表现出来。(布朗,2002:108-110)

克利福德对民族志写作的概括更凸显了“故事”在其中扮演的重要角色。他将“民族志本身当成一种由有影响力的故事设计出情节的表演”。这里的“有影响力的故事”,是符合日常情理而又神奇的,为社会过程提供修辞和情节设计的模式,还提供某种“意义”。同时他也指出,这些故事在记录和描述真实事件的同时,加入了反映作者价值倾向的态度。(克利福德,2006:98)

在中国社会中,关公故事的广泛传播和相应的关公崇拜引起了一些学者的关注。例如,费孝通教授曾指出这是一个非常值得注意的现象。胡小伟先生积多年之功,搜集大量的资料,将其有关“关公”的研究集成了多卷本著作,而拥有文化社会学意涵的部分在其研究中占有重要的地位。他关注不同时代的关羽形象如何被恰如其分地放置在具体生成的背景之中,其变化的因果联系如何凸现,以及关羽与同时代其他宗教、社会、民俗、政治、经济等多种因素的互动影响,然后又如何展现在文学艺术之中(胡小伟,2005:4)。他着力于关公崇拜中的价值体系研究,也选取了社会规范变迁的演化视角。他谈到,如果以三国史籍立论, 后世有关关羽的种种传说故事自然是赝品,不劳分证。但“关羽崇拜”正是在这种情势下历代相沿,积微见著,蔚成大观的(胡小伟,2005:3)。可以说,他所关注的远不是作为自然人的关羽,而是作为社会现象的关羽,或者说作为社会价值的人格化的关羽。在研究中可见,不同时期的关羽形象往往是以“故事”为依据的,通过有关“故事”的历代相传,对社会规范的演化变迁发挥影响。

如果说,胡小伟的关公故事研究涉及的主要是中国社会中超越血缘联系的社会规范“义”,那么历史学者邓小南则考察了中国社会中最正统的“祖宗之法”的建立、演变和“故事”的关系。她指出,这里存在着“择取‘祖宗故事可行者’予以认定”,“不断修正,不断解释,不断更新再造”的过程和机制。(邓小南,2006)上述研究都体现出“故事”在研究社会规范形成和持续中的重要性。这些研究未必有意识地将“故事”作为分析性的理论范畴纳入社会规范分析,但是将它们作为这一研究路径的先驱性探讨是有根据的。

(二)“故事”与自发秩序与建构的秩序:哈耶克等人的社会秩序理论

哈耶克在其社会秩序理论中对社会秩序的形成做出了分类,包括主观建构和自发演化的秩序。主观建构是指人为理性设计秩序的过程,是采用强制力设定和推行的制度和规范;而自发演化则强调自生和渐进的过程方式。这种分类的思想为社会规范的形成做出了粗线条的设定。

哈耶克认为,社会的整个秩序,包括道德、宗教、法律、市场等,都是自发的社会秩序(Hayek,1973:10)。自发的社会规则体系是经过一个缓慢演化的过程而形成的,在这个过程中,不断有更多的经验和知识被纳入其中(Hayek,1967:92),因此,规则系统中存在“累积性的知识储存”(Hayek,1960:27)。而自发规则体系所反映的社会世界的知识与科学理论有所不同,它不具有明确的形式,在很大程度上也不是“因果的知识”(Hayek,1978:10)。在社会演化的任何一个阶段,人们生而便面对那些演化过程中已形成的价值体系和规则,他们必须始终在这个并非亲手建构的价值框架和制度框架内进行有目的的活动(哈耶克, 1997:73-64)。哈耶克还指出,社会秩序生成和变化的这个缓慢进化过程,离不开适应性的进化,这其中最具有决定意义的因素是学习和模仿并传播延续下来的整个文化遗产(哈耶克,1997:67-68)。

从文化人类学和文化社会学的研究中我们已经看到,社会自发秩序形成的过程中,与科学理论形式不同的“故事”往往会成为累积性的知识和经验的载体。“故事”在关系密切的人们之间的传播,是对社会文化遗产进行学习、模仿和延续的便利有效的途径。而我们生而面对的价值体系框架,往往也通过代际间传递的“故事”不断向我们提供着我们须为之服务的责任。由此我们认为,故事在社会规范制度的演化中能够发挥不可忽视的作用。

另一方面,哈耶克的主张并不是要废弃人的主观理性,而是要合理地利用理性,明确理性能够得到适当控制的领域和范围。在推动社会发展的每个阶段,都要运用既有的历史资料,进行局部和细节上的建设和改善,而不是进行全盘整体的设计(哈耶克,1997:81-82)。例如,虽然哈耶克认为法律也属于自发的社会秩序,它和道德、宗教等其他秩序的生成的过程极其相似,但哈耶克实际上把演化论观点同建构主义—立宪主义观点结合了起来,这种立场使得他同更容易被归类为建构主义者的人的观点相符合(布坎南,1989:85、117)。对此我们可以理解为,哈耶克认为法律等正式社会规范里含有的基本规范理念是自发演化而来的,但在完善和成典的过程中同样需要在演化的基础上进行人为的建构。这样来看,在对公众规范的主观建构中也有“故事”发挥作用的空间。在这个过程中可通过故事形式的“历史资料”来进行规范建设。

此外,政治学上有称为“现状的统治”的例子。这个例子说明废除业已生效多年的社会规范和其他公共政策是一件困难的事情。因为无论是从中受益的人还是从中受损的人,都已经为遵守这些政策而调整了他们的习惯和态度,经过一段时间后,他们都会认为遵守这些政策是天经地义的事(贝克尔,2000:10)。我们由此可推断,即使是借助强制力建构而塑造的规范,除了威慑而形成的外在约束外,也能够逐渐形成习惯并内化为人的价值观。再结合前述“故事”的心理学特征,我们可以假设与“故事”相结合而建构或演化形成的规范,其“固化”特征可能相对较强,具有较强的稳定性。

诺斯有关制度的思想和哈耶克有类似之处,都强调演化过程,但诺斯是从正规和非正规约束的角度来进行划分和讨论。诺斯在《制度、制度变迁与经济绩效》中谈到,在社会中,正规规范只是决定选择的总约束中的一小部分;我们日常的社会行为,主要是受行为规范、行为准则、习俗等非正规规则来控制的。非正规约束来源于社会所流传下来的信息以及我们称之为文化的部分遗产。文化可以定义为“一代一代的遗承,或者通过对知识、价值和其他要素的教诲与模仿来影响行为”,它提供了一个以语言为基础的概念框架,用以破译与解释呈现到大脑中的与态度、道理、行为等有关的或感性或客观的信息。同时,诺斯还强调了文化的连续性的渗透方式(诺斯,1994:49-51)。由此可见,“故事”中世代流传的信息属于文化遗产。包含知识、价值观等信息的“故事”,以及通过“故事”的传播对态度、价值观的模仿从而影响行为的现象,是属于“文化”范畴的。用“故事”和“讲故事”的方式来传播和传承的文化信息,是社会非正规约束的来源之一。同时故事还是一种很重要的文化渗透方式,以代际相传的形式提供了连续性。因此“故事”在社会非正规规范的形成中发挥作用。事实上,诺斯有关非正规约束的讨论,吸取了文化人类学的研究成果。我们已经指出,在文化人类学中,有一些关于非正式规范形成的研究是与“故事”存在关联的。

规范的形成与演化和宗教信仰往往存在密切的关系。斯达克和芬克在《信仰的法则——解释宗教之人的方面》中对宗教信仰的形成进行了相关讨论,他们提出一个命题(命题25),即“对于宗教解释的信心会随着归功于宗教的神迹而增强”(斯达克、芬克,2004:135)与本文的讨论有关。他们对神迹的定义是“相信由神干预世俗事物所引起的合意的效果”。神迹的范围很广,从个人的局部经历到宏大的自然现象,但相当多的所谓神迹是和“故事”相联系的。

(三)“故事”与价值形成中的未来想象力:微观研究

杨小凯在《经济学原理》中曾谈到,一些高深的经济学思想,因为很难数学化而至今仍大多是没有数学模型的思想。哈耶克自发秩序的思想就是这样。这种高深的思想要用到复杂而难以处理的手段才能变成数学模型(杨小凯,1998:10)。虽然如此,我们也注意到,对自发秩序形成的某些环节,特别是个人价值规范形成和变化的微观环节,确实有一些研究者建构了并不太复杂的模型予以阐述。下面我们对若干已有的理论研究结合“故事”进行进一步讨论。

在传统经济学中,含有价值规范内容的偏好往往是作为外生变量来考虑,是给定的外在条件。而贝克尔将内生性偏好纳入效用最大化的讨论并加以扩充,此时内化的规范被处理为受一系列因素影响的一种偏好。在贝克尔提出的扩展的效用函数中,引入了个人资本和社会资本这两个重要变量(贝克尔,2000:5-6),并假定个人的具体偏好会受这两个因素的影响。个人资本主要指个人积累的经历,它会影响当前和将来效用;而社会资本则是指和个人有关联的社会网、他人状态和社会力量,它们也对个人效用及偏好变化产生影响。这里的理论假设是,人是“理性”且具有前瞻性的,会尽自己最大可能去预测自己行动所产生的不确定后果。(贝克尔,2000:180)

贝克尔对个人资本的形成进行了一些阐述,其中耐人回味的是,他指出人们会通过花费时间和其他资源去生产个人资本的一个子类,即“想象力资本”,从而使他们可以更好地鉴赏未来的效用。这意味着,个人可以通过提高想象力资本在一定程度上选择自身未来的价值规范。他注意到教育是提高“想象力资本” 的重要途径(贝克尔,2000:13-14),但并没有进一步对影响想象力资本的因素展开讨论。不过,结合前面的心理学讨论和贝克尔的阐述,不难认识到,“故事”可以通过形象地展示其他人具有的某种价值规范和其行为后果的联系,对个人想象力资本的形成产生影响,并进而影响价值规范的内化。

贝克尔的想象力资本概念,涉及个人为自己选择价值规范,而阿克洛夫则讨论了父母为子女在一定程度上选择价值规范的可能。在阿克洛夫看来,人们的价值观(包括忠诚理念)会随着经历发生变化,这些经历包括被他人施加影响的经历。具体而言,他通过建构忠诚过滤器理论模型,探讨了父母如何超越自身目前的经济社会地位,通过教育为子女选择价值观(阿克洛夫,2006:193)。该模型并没有涉及父母在向子女输出价值观时可采取什么样的手段和方式,不同的手段和方式对结果会有何种不同的影响。不过和上述对贝克尔的想象力资本的讨论类似,对阿克洛夫的模型做某种适当的扩充,是可以将“故事”的影响镶嵌于其中的。

在此节将有关社会规范与“故事”相联系的讨论中,“故事”发挥作用的一个重要环节是集体记忆。在一个长期的时间维度中,“故事”能够对特定社会群体共同记忆的建构、传承延续与发展变化产生影响,作用于共同规范的形成和演化,从而在一定程度上成为社会公众规范的载体。当然,这并不意味着任何在社会规范中发挥作用的集体记忆都将以“故事”为载体。何种集体记忆依托于“故事”,在怎样的条件下依托于“故事”;何种集体记忆并不依托于“故事”,在怎样的条件下不依托于“故事”,这恰恰是将“故事”纳入社会规范分析时需要研究的。

五、短时段“故事”与长时段“故事”

前面我们讨论了集体行动中的“故事”和作为公众规范载体的“故事”。我们指出,集体行动中“故事”发生作用的关键环节是情境定义,而作为公众规范载体的“故事”发生作用的关键环节是集体记忆。这种特征可对应于布罗代尔在历史分析中的历史时段思想。布罗代尔认为,不同的时间跨度对历史进程具有不同的作用,其中的“短时段”和“长时段”分别对应的历史事物是“事件”和“结构”(布罗代尔,1997)。借用这种划分,我们也可以将短时段、长时段概念纳入“故事”范畴的分析,将“故事”分为短时段“故事”和长时 段“故事”。

集体行动中的“故事”是短时段“故事”,通过情境定义在社会事件中发挥作用。短时段故事承载的信息主要是具体的行动路线,通过影响个体参与集体行动的决策,对社会经济的短期波动产生影响。而作为社会规范载体的“故事”是长时段“故事”,在“社会结构”中产生影响。长时段“故事”承载的信息是价值观, 对群体的集体记忆的形成产生作用,从而影响社会长期规范的形成。

无疑,短时段“故事”和长时段“故事”具有各自的研究范畴,但二者也存在一些转化的可能。一方面, 若类似的集体行动反复出现,那么短时段“故事”发挥作用的相关情境定义会被多次唤醒,情境定义则可能转化为集体记忆,并成为公众行动规范,于是短时段“故事”转化为长时段“故事”。另一方面,长时段“故事”通过价值观影响集体记忆的形成,集体记忆的主观意涵如果渗透到集体行动的情境定义中,则可能影响情境定义,于是长时段“故事”转化为短时段“故事”。

六、结论与讨论

本文是受近年来日益受到关注的行为研究的启发,结合对社会学和人类学的相关文献的梳理和挖掘,将“故事”范畴引入社会分析进行的探讨。我们关注的不是在经验研究中将故事作为搜集资料的一个方面,而是将“故事”作为一个分析性的概念工具纳入理论分析。为此,我们尝试对“故事”和“故事”引导的行动加以理论界定,探讨“故事”在现有集体行动理论模型中、在社会规范的形成和演化理论中可能的位置。

本文仅仅是依托已有的社会理论尝试将“故事”做嵌入性探讨,而不是直接建构内含“故事”范畴的理论。我们意识到,本文已做的工作有很大的局限性,而后一项工作是更有理论价值的,它将留待日后努力为之。

“故事”要成为一个有价值的分析性概念,仅有纯理论的研究是不够的,还特别需要系统的经验研究的支撑。在这里,有“故事”参与和没有“故事”参与的社会过程之比较研究具有特别重要的意义。而在有“故事”参与的社会过程中,详细分析社会结构、文化心理、时局特征、文学特性等因素如何影响“故事”的扩散, 又进而如何影响社会运行,都是推动与“故事”有关的理论发展所需要的。

本文只讨论了“故事”对行动的影响,但“抽象的理论”也会对行动产生影响作用。“故事”和“理论”这二者在发挥作用的机制上存在一定层次上的关联。“理论”有可能直接影响一小部分人的行动,也可能通过“故事化”的过程对很多人产生影响。这其中的作用机制可留待以后的研究再展开讨论。

我们不能不注意到,在当前信息技术革命的影响下,人们的信息获取方式、信息传递方式、集体行动的特征等,都发生了一些重要的变化。在这样的条件下,“故事”在社会过程中的作用会有怎样的特点,还有待于观察和研究。

既然“故事”影响着集体行动、社会规范的形成和演化等社会过程,那么对于和这些社会过程有关的政策来说,故事的研究也就具有潜在的政策实施含义。“故事”在政策实施中的意义,是一个可以进行专门研究的领域。其中至少包括这样一些问题:在怎样的条件下,对于怎样的政策目标,怎样的“故事”载体能发挥互补作用,怎样的“故事”载体会产生干扰?在怎样的条件下,伴随“故事”载体的政策实施是有效的,在怎样的条件下会失灵?作为政策实施的有效载体,长时段“故事”和短时段“故事”的特征存在怎样的差别?等等。不过,对这些问题的探讨,已经不是本文的任务了。